Tan bella como acogedora, la catedral de Roda de Isábena ostenta ser la más antigua de Aragón y la más pequeña de España.

En el siglo X, Roda de Isábena fue capital del condado de Ribagorza y sede episcopal, levantando un templo anterior al que vemos hoy en día, ya que las incursiones musulmanas, encabezada por Abd El Malik, hijo del mítico Almanzor, saqueó la villa y destruyo la primitiva catedral. En 1010, recuperada Roda de Isábena por los cristianos, comenzó la construcción de la segunda catedral, que fue consagrada en el año 1030, en estilo románico. El obispado se mantuvo desde el siglo X al XII y en distintas etapas se fue reconstruyendo la iglesia, cada vez más grande y más ambiciosa.

El obispado de Roda de Isábena se crea en 956 y se extingue en 1149, cuando la sede de la diócesis se trasladó a LLEIDA (enlace a nuestra publicación) una vez que fue reconquistada por los cristianos. Pasando esta a tener el rango, inferior de priorato, lo que supuso el inicio de su decadencia económica y cultural. En los 193 años de existencia del obispado de Roda de Isábena se sucedieron quince obispos, entre los que destacaron San Ramón de Roda obispo y monarca de Aragón, Ramiro II el Monje hermano y sucesor de Alfonso I el batallador.

Levantada en el centro de esta hermosa localidad de

la Ribagorza, la catedral de Roda de Isábena cuenta con dos espacios

diferenciados: la iglesia y el claustro.

|

Plano recogido de: httpsupload.wikimedia.orgwikipediacommonsthumb222CatedralRodaIsavena-planta.jpg800px-CatedralRodaIsavena-planta.jpg

En el exterior de la iglesia, los elementos románicos son visibles, principalmente, en los ábsides, de tradición lombarda, con lesenas aparejadas a soga exterior. Ha experimentado reformas importantes en el siglo XVIII, en que se construye el pórtico sur y la torre de ladrillo, octogonal, dividida en dos cuerpos y rematada por una cúpula piramidal. Aprovecha al este parte de un muro de una torre anterior medieval, reconocible por el aparejo y restos de una lesena angular.

La portada situada en la fachada sur (siglo XIII) está resguardada por un pórtico moderno (S. XVIII) precedido de escalinatas, coronando en una hornacina la imagen de san Vicente mártir a la que esta advocada.

Consta de una portada de arco de medio punto dovelada con impostas decoradas continuación de los ábacos de los capiteles y seis arquivoltas abocinadas en degradación, de las cuales la más exterior está decorada con puntas de diamantes. Apean a través de sus correspondientes capiteles en seis columnas en cada lado: tres gruesas acodilladas y otras tres simuladas mediante talla en los ángulos de las pilastras. Las hojas de la puerta están decoradas con fina lacería de a seis de estilo mudéjar, conservando los herrajes originales.

La temática de los capiteles se inspiró en buena parte en lo existente en el sarcófago de san Ramón (que analizaremos más adelante), reforzada con la eterna simbología de la lucha entre el bien y el mal o la psicostasis. Así, comenzando por nuestra izquierda podemos hallar los siguientes temas: Dos figuras que se identifican como "El Paraíso". Son hombre y mujer y ella lleva una ramita en su mano derecha alzada, aunque algunos lo nombran como el capitel de la rama dorada.

A su lado, un ángel provisto de espada y escudo en lucha con el dragón apocalíptico de las siete cabezas.

Interpretado como el "Sacrificio de Isaac" hallamos el siguiente que corona falsa columnilla. Aunque alguno opina que no es tal, y que ha de representar el martirio por decapitación de un santo. Sobre el torturado aparece la "Dextera Domini"(Mano de Dios) bendiciendo su martirio.

Y al lado, en un capitel, hallamos a san Ramón con sus atributos episcopales en actitud de bendecir, situado entre dos diáconos que portan libro y ropas litúrgicas respectivamente.

A continuación, hallamos la escena de la psicostasis en la que San Miguel pesa las almas con una balanza mientras el diablo trata de hacer trampas.

Y seguida, la escena de la Presentación en el Templo.

Por lo que respecta a los capiteles del lado derecho, el primero junto a la puerta, hallamos la Huida a Egipto.

La lucha de un peón, armado con escudo y espada, contra un león rampante.

A continuación una Epifanía...

... y a su lado la escena de la Visitación, curiosamente mal colocada, entre Natividad y Epifanía, San José en el frontal de la cesta, mira al frente apoyado en su báculo en forma de tau.

Y totalmente a nuestra derecha los dos últimos que muestran la Natividad...

... y por fuera, la Anunciación.

La iglesia cuenta con tres naves cerradas en tres ábsides semicirculares de estilo románico. En la central, bajo la cabecera se aprecia una cripta, dividida en tres estancias, que dan acceso a las salas laterales.

La precede una bella Pila Bautismal decorada con bolas y arcos y en la parte inferior esta gallonada, casi de tradición románica pero realizada en el S. XVI.

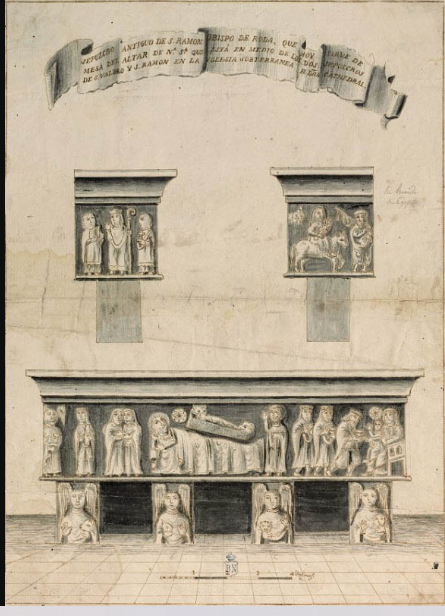

Allí, situado en la cripta bajo el ábside central, que posiblemente fue su ubicación original, está el sepulcro de San Ramón, obispo de Roda de 1104 a 1126). Se cree que el sepulcro llegó a Roda alrededor de 1170, procedente de Zaragoza, posiblemente como intercambio por la cabeza de San Valero.

El sepulcro está esculpido por tres de sus caras, pues la cuarta debía ir adosada a un muro. Describimos las escenas empezando por el frontal, donde aparecen, de izquierda a derecha, la Anunciación, en ella, el ángel y la Virgen están de pie. El ángel levanta el índice de la mano izquierda mientras con la derecha sostiene una flor de lis. La Virgen extiende al frente las palmas de las manos en señal de asombro, muestra una corona ornada con perlas, continua con la Visitación donde abrazan la Virgen y Santa Isabel, ambas con nimbo.

Le sigue la escena del Nacimiento que presenta a la Virgen recostada en una cama cubierta por amplios ropajes y con un brazo doblado sobre cuya mano reposa la cabeza. San José, con la mano derecha levantada, apoya la izquierda sobre un bastón con el mango en forma de tau, sin aparecer tan ausente como en muchas otras representaciones. Tanto la Virgen como San José llevan nimbo. Sobre la cama de María se sitúa el niño en una cuna mientras buey y mula lo calientan aproximando sus hocicos a las ropas que lo envuelven.

Entre la Virgen y el Niño hay esculpida una estrella de ocho puntas inscrita en un círculo.

La Natividad o la Adoración de los Reyes, se representa con una Epifanía, la Virgen sentada en un trono tiene al Niño sobre su falda y lo sujeta con las manos. El Niño está descalzo y extiende su mano para recibir el presente que le ofrece el primer Rey, que está iniciando una genuflexión. El segundo y tercero de los Reyes llevan copas en su mano izquierda mientras presentan la palma de su derecha abierta, postura característica en este sarcófago. Las coronas de los tres están adornadas con perlas. Probablemente los Reyes representan las edades del hombre, de mayor a menor, pues el último es imberbe. Una estrella similar a la antes descrita corona la escena situada sobre el Niño.

En este conjunto de escenas del ciclo navideño se nota la ausencia de la matanza de los Santos Inocentes, lo que hay que atribuir al ambiente festivo que se quería trasmitir en esta celebración, alejando, pues, cualquier escena cruenta.

En el lateral derecho vemos la Huida a Egipto. San José guía al asno tirando del ronzal mientras con la otra mano sostiene un palo del que cuelgan dos bolsas con sus pertenencias. La Virgen cabalga sentada de costado con el Niño entre sus brazos. El ángel, del que sólo vemos medio cuerpo, supervisa la escena.

En el otro lateral, un obispo, quizás queriendo representar a san Ramón, reconocible por la mitra y el báculo, preside alguna celebración colocado entre dos diáconos, uno sosteniendo un libro y el otro una cruz.

Todo ello en marcado relieve y con un buen estilo de labra que lo hacen ser, junto con el sarcófago de Doña Sancha en Jaca, una de las más bellas obras de escultura funeraria en Aragón.

|

| Sarcófago de San Ramón |

|

| Sarcófago de Doña Sancha Imagen recogida de:https://www.romanicoaragones.com/0-Jacetania/Benitas%20G12.jpg |

El sepulcro, originalmente, estaba sostenido por cuatro ángeles que portaban los símbolos del tetramorfo, representando a los evangelistas. permitiendo que el sarcófago elevado se utilizara como mesa de altar, lo que facilitaba que los fieles pudieran acercarse y venerarlo. Cada ángel sostenía la cabeza de uno de estos símbolos. Sin embargo, en 1990, fueron reemplazados por un bloque de ladrillos.

|

| Imagen recogida de httpswww.romanicodigital.comsitesdefaultfilespdfsfilesHUESCA_Roda_de_Isabena.pdf |

Como veremos, actualmente esos ángeles se encuentran colocados bajo el altar mayor.

Los ángeles ahora están dispuestos de forma arbitraria. Sin embargo, la idea de que el autor de los ángeles fuese el mismo que el del sepulcro no resulta plausible, debido a las claras diferencias en el diseño de las ropas y los rasgos.

Enríquez de Salamanca dice que allí fueron colocados originariamente, teoría que sigue Buesa, que afirma que primero estuvo el sepulcro en un arcosolio del claustro y que fue trasladado a la cripta en el siglo XVI, momento en que se le incorporaron los ángeles, que fueron desplazados del altar al instalarse el retablo de Yoli en 1533. Lo que está claro es que en el siglo XVIII estaban bajo el sarcófago según atestigua un grabado de la época y que por su estructura no pudieron ser pilares para sostener las cuatro esquinas del sepulcro. Otros, como F. Español, piensan que la cripta parece el lugar más adecuado para instalar desde el principio el sepulcro.

|

| Imagen recogida de httpsromanicoribagorzano.wordpress.com20180217catedral-de-roda-de-isabena-sarcofago-de-san-ramon 2 |

|

| Imagen recogida de httpsromanicoribagorzano.wordpress.com20180217catedral-de-roda-de-isabena-sarcofago-de-san-ramon |

En la bóveda del ábside también hay dos nichos con rejas y urnas barrocas, en las que se guardaron las reliquias de San Ramón y San Valero, que hasta 1650 estuvieron en el sarcófago citado (las de San Ramon) y en una arqueta del XII, situada en la sala del tesoro, las de san Valero.

Nos desplazaremos ahora a la cripta norte, a la que se accede lateralmente desde la crujía central realizada en 1650 aprovechando una cripta anterior.

La cavidad, es estrecha y larga, cubierta con bóveda de medio cañón que arranca prácticamente del suelo y rematada en ábside de tambor cubierto por cuarto de esfera. A esta cripta se le llama "Archivo o Sala del Tesoro" por haber desempeñado largo tiempo estas funciones. Aún se pueden ver en ella las tinajas que guardaban el aceite del diezmo, junto con otras piezas arqueológicas.

Se halla decorada en su cabecera con bellas pinturas al temple, que se atribuyen al maestro de Navasa, hacia 1200.

Cubriendo el cascarón absidal hallamos una Maiestas Domini, cristo sedente, bendiciendo y con los evangelios en su mano que se halla rodeado de los Tetramorfos.

En el frontal del arco triunfal hay decoración vegetal y en la clave aflora, bajo la capa que contiene las pinturas que analizamos, una cruz de consagración con inscripciones de una fase previa que cuando pintaron quedo oculta, con la inscripción de dedicación de la cripta.

Centra la bóveda un ventanal aspillerado y derramado a cuyos lados se desarrollan en una cenefa orlada de amarillo y rojo las escenas de un calendario agrícola. Es "el único caso conocido de la Península que se asocia zodiaco y menologio en la misma representación". Es una decoración de carácter absolutamente profano, sin ningún atributo religioso y en la que además se da pie a la suma de simbología zodiacal y ciclos de la vida diaria.

A la izquierda, los tres primeros meses aparecen más bien como signos zodiacales: Acuario, Piscis y Aries. Así enero se muestra como un personaje vertiendo agua con una jarra. Febrero como otro calentándose al fuego y con una pareja de peces. Marzo como un hombre podando las viñas acompañado de un carnero. A continuación, Abril, la primavera, representada por una mujer con flores en sus manos alzadas. La quinta ,mayo, recuerda a un caballero, pero está muy deteriorada.

Inmediatamente por delante del ábside, en los laterales, hay dos escenas pictóricas que proceden de la misma mano que las absidales. En el lado norte vemos la escena de san Juan bautizando a Cristo que sale ("renace") de las agua, bendiciendo, mientras que un ángel a su diestra le ofrece un lienzo para secarse.

En el lado sur de la bóveda, hallamos una escena de la psicostasis o pesaje de las almas. San Miguel sujeta la balanza con dos dedos y un diablo bicéfalo trata de hacer que se desequilibre hacia su lado.

Se guarda en esta sala, entre los arcones que recogían las pertenencias de los miembros del cabildo, la arqueta que contiene los restos de San Valero, que fue obispo de Roda antes de serlo de Zaragoza. La caja está decorada con esmaltes de Limoges que fueron robados por "Erick el Belga" y actualmente repuestos, los que se pudieron recuperar.

Su cráneo, está depositado en la seo zaragozana en un busto regalado por Benedicto XIII; el Papa Luna que había sido arcediano de Zaragoza y quiso donar a su catedral el mejor busto posible para contener las reliquias de san Valero. Plata en su color y plata dorada, joyas, piedras preciosas, esmaltes. Y un rostro de sorprendente realismo para la época: el suyo. Finalmente, la llegada de este relicario gótico causó tanta sensación que se convirtió en un modelo iconográfico para la gran cantidad de bustos que albergan las seos, colegiatas y templos insignes de la Corona de Aragón. Las advocaciones a San Valero y San Vicente van siempre unidas al igual que la pareja de santos. San Valero, obispo, era tartamudo y se ayudaba de la palabra del diácono Vicente para expresar sus ideas. Una asociación obligada en su momento que los mantiene unidos en la devoción popular muchos siglos después.

|

| Imagen recogida de:httpscatedraldezaragoza.eswp-contentuploadsSan-Valero.jpg |

Entre esta cripta norte y la central de la Catedral de Roda de Isábena, se reubicó una ventana geminada con parteluz de factura mozárabe, que podría pertenecer a la primera catedral del siglo X.

Ascendemos desde la cripta a la nave central por las escaleras cuyos peldaños muestran curiosos relieves, y ya de frente nos topamos con el coro de madrera de nogal de un solo orden de asientos y respaldos de estilo renacimiento terminado en 1720 y cerrado por una verja. El órgano es de 1653, obra de Martín Peruga, y fue restaurado en 1974, y aún está en funcionamiento.

A los pies de las naves, como si de un museo se tratase, se pueden ver algunos restos pertenecientes al obispo san Ramón.

Entre ellos destacan los restos de una silla de tijera del siglo IX.

La mitra episcopal, las sandalias un guante y el sudario (s XI).

A la nave de la epístola se abre la capilla de la Virgen

de Estet, cuya imagen de

la virgen de Estet procede de la ermita de esta Virgen del

siglo XV ubicado en los alrededores de la población de Roda de

Isábena.

Se encontraba situada sobre un banco apenas extendido por los lados y con una peana poligonal a los pies, por lo que seguramente estuvo colocada en una pared o un retablo. La talla viste una túnica de escote en caja y plegado natural, recogida por un cíngulo, Encima lleva un manto de motivos vegetales con caída hacia el lado derecho realizando una curva que termina cubriendo el regazo y el lado izquierdo, igualmente porta un velo con caída zigzagueante, que cubre un pelo rubio suelto y que se remata con una corona decorada con florones. El niño Jesús se encuadra dentro de un modelo poco frecuente, ya que apoya los pies descalzos sobre la rodilla de la Virgen, como si fuera un asiento propio: Está simbolizado con una orla que representa unos rizos rubios, vistiendo una túnica muy similar a la virgen, quien le sostiene con la mano mientras que en la diestra sostiene una pequeña esfera con la intención de representar la grandeza de ambos personajes. Es en la figura del niño Jesús donde se pueden encontrar mayores daños ya que mientras que está representado bendiciendo con la mano derecha, en el lado izquierdo ha perdido tanto el antebrazo como la mano, con la que probablemente estaría la representación del globus mundi.

Por esta nave subimos las escaleras que nos dan acceso al altar mayor, donde se expone una deteriorada talla románica de San Juan que fue robada en 1979 por Erik el Belga y posteriormente recuperada.

Formaba parte de un Calvario, del que la imagen de Cristo y la de la Virgen fueron quemadas por los milicianos en la Guerra Civil, las actuales son recientes. El resto del templo no corrió la misma suerte porque los combatientes, fueron convencidos de que el claustro con su aljibe serviría de abastecimiento de agua en caso de asedio.

También se acomodan aquí dos de las cuatro sargas del siglo XVI, de las que dispone la iglesia.

Bajo el calvario se asienta una silla gestatoria del siglo XIII, que se cubre con un dosel soportado por cuatro montantes angulares en forma de columna con capiteles, que todavía presentan restos de policromía, su asiento es basculante, a manera de una silla coral. Todas estas características le otorgan una tipología de mueble raro y único. Se trataría de una construcción artificiosa, hecha en la época moderna, reaprovechando, eso sí, piezas de origen medieval provenientes de una desaparecida sillería coral.

Desde lo alto del presbiterio tenemos una buena prospectiva de los pies del templo, en el que se abre un pequeño rosetón.

Desde aquí y por una pequeña portada de arco de medio punto compuesta por una sola arquivolta apeada en sendos capiteles y sus correspondientes columnas, accedemos con la visita al hermoso claustro.

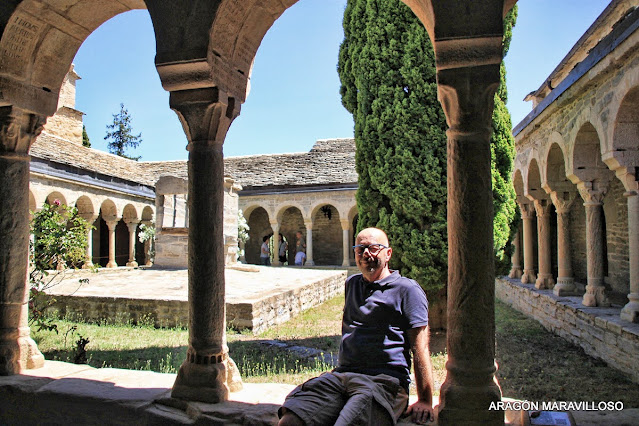

El claustro, de planta rectangular, responde a un proceso constructivo unitario llevado a cabo durante el siglo XII, a excepción de parte del muro de la crujía este, que parece haberse realizado en las obras del siglo XI.

Las galerías tienen en cada uno de los ángulos una arcada en diagonal que apoya sobre columnas adosadas; están techadas con armadura de madera a una vertiente, que descansa sobre un friso de ajedrezado. Abren al patio central mediante hileras de arcos de medio punto sobre columnillas apoyadas en un zócalo corrido.

Está rodeado por las dependencias para la vida comunitaria, pudiendo observar en la parte alta del muro, una sucesión de canecillos decorados que dan sustento a la techumbre de madera. En algunas pandas, estos canecillos del mismo material, son más modernos.

El patio central acoge un aljibe en su centro, que recoge aguas de lluvia y que gracias a esa utilidad libró de la destrucción a la iglesia entera en la guerra civil. Es el único aljibe que existía en la villa. En el brocal podemos ver la fecha de 1608.

Pero sin duda alguna lo que más nos llamó la atención y lo diferencia de los muchos claustros que hemos visitado, es que cuenta con 191 epígrafes funerarios medievales recogidos en sus muros y que supone el conjunto de inscripciones lapidarias más rico y numeroso de los conservados en Europa. En ellas se inscribe el nombre y fechas de fallecimiento del mencionado en la inscripción.

Cualquier lugar del claustro era bueno para recordar a los miembros

desaparecidos de la comunidad. Muros, ábacos, zapatas, capiteles, dovelas...

todos ellos los reciben y dan idea de lo numerosa que, a través del tiempo,

debió de ser la misma.

Datan desde 1143, la más antigua, hasta el siglo

XV y se sitúan siempre en lugares muy visibles, para que mientras los

canónigos y benefactores de esta iglesia paseaban, pudiesen recordar y rezar

por los difuntos del día.

La escultura de los capiteles y basas de las columnas es a base de motivos sencillos, de carácter vegetal y animalístico, muy estilizados.

Adosada al muro este del claustro se halla la sala capitular, con pinturas murales románicas, precedida de cinco bellas arcadas bajando en ábacos, capiteles y basas sobre parapeto, que en su centro permiten el acceso a la misma.

Los intradoses y ábacos de los cinco arcos están decorados con las más bellas laudas funerarias del claustro, conservando alguna parte de su policromía original.

En el Interior se encuentra una hermosa sillería realizada por el escultor Zabala del siglo XVII.

Aunque en la visita no nos la mostraron, debemos señalar que desde la galería Norte del claustro, se accede a la capilla de San Agustín, construida para servir de capilla de la enfermería del cabildo catedralicio. Esta conservan pinturas murales de principios del siglo XII, encargadas por el obispo san Ramón a pintores itinerantes, en las que figuran san Agustín, el titular de la capilla, y los apóstoles.

El

suelo de barro cocido tiene una historia que contar, y las marcas de un pequeño

felino le añaden un toque especial. Es como si ese lugar estuviera lleno de

vida y recuerdos, eran el hogar de varios animales, incluidos gatos, que

ayudaban a controlar las plagas y, al mismo tiempo, se convertían en compañeros

de los monjes.

Ya abandonando el claustro por el lado opuesto a la entrada de la iglesia, se abre una hermosa plaza en la que se pueden ver los restos de un antiguo molino de aceite del siglo XVII, que funcionaba tirado por un animal para moler las aceitunas. También hay restos de una prensa que se utilizaba para prensar la masa que se obtenía en el molino.

Y por último, tras la iglesia también se encuentra el precioso palacio del prior , mandado construir por el prior Pedro Agustín en 1525 sobre la antigua abadía. Es muy parecido a las casas torreadas que es un tipo de arquitectura muy común en el Alto Aragón.

TODA

LA INFORMACIÓN INCLUIDA EN ESTA PUBLICACIÓN HA SIDO RECOGIDA DE LOS SIGUIENTES

ENLACES:

https://museodiocesano.es/catedral-roda-isabena/

https://es.wikipedia.org/wiki/Catedral_de_San_Vicente_de_Roda_de_Is%C3%A1bena

https://www.romanicodigital.com/sites/default/files/pdfs/files/HUESCA_Roda_de_Isabena.pdf

https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/30/36/_ebook.pdf

https://www.romanicoaragones.com/2-ribagorza/990361-RodaIsabena03.htm

https://romanicoribagorzano.wordpress.com/2013/05/07/isabena-san-vicente-de-roda/

https://www.iglesiaenaragon.com/el-busto-relicario-de-san-valero-vuelve-al-retablo-de-la-seo

https://www.arteguias.com/catedral/rodadeisabena.htm

https://www.turismodearagon.com/ficha/catedral-de-san-vicente-roda-de-isabena-2/

https://museodiocesano.es/catedral-roda-isabena/

https://es.wikipedia.org/wiki/Catedral_de_San_Vicente_de_Roda_de_Is%C3%A1bena

https://www.romanicodigital.com/sites/default/files/pdfs/files/HUESCA_Roda_de_Isabena.pdf

https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/30/36/_ebook.pdf

VISITA OTROS SORPRENDENTES LUGARES DE LA PROVINCIA DE HUESCA EN EL ENLACE.